2020年3月23日(月) 自粛生活

スギ花粉症のピークだ。私は外出時、こんな格好で歩いている。時々出会う知人には怪訝そうな顔をされ、次に笑われる事になっている。眼鏡、マスク、ツルツルの上着、さらには帽子をかぶることも推奨されているが、そこまではしていない。今年の飛散量は例年の平均以下だそうで、私にとっても楽なシーズンとなっているが、そんな花粉の話は今やほんの小さな出来事となってしまった。

コロナ一色。それこそみんなマスク姿だ。マスクは大気中にある様々な浮遊物をそこでブロックし、気道への侵入を防いでくれるわけだ。(ついでに、鼻毛だってそこそこ役に立っているのでむしり取るのはよくない。)

その昔、解剖実習で肺組織を見て結構汚れているものだと感じた記憶が残っている。肺は洗濯に使うスポンジみたいな臓器で、肺の一番奥の肺胞と呼ばれる部分で酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するというガス交換が行われている。そこのところにゴミがたまると、痰と一緒に全部出すのはなかなかむずかしそうだ。加齢とともにだんだん蓄積されることになる。そんなゴミの一部をマスクがブロック出来れば、気道にとってちょっとした有用な小道具となる。

その昔、解剖実習で肺組織を見て結構汚れているものだと感じた記憶が残っている。肺は洗濯に使うスポンジみたいな臓器で、肺の一番奥の肺胞と呼ばれる部分で酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するというガス交換が行われている。そこのところにゴミがたまると、痰と一緒に全部出すのはなかなかむずかしそうだ。加齢とともにだんだん蓄積されることになる。そんなゴミの一部をマスクがブロック出来れば、気道にとってちょっとした有用な小道具となる。

それにしても、みんなマスクをして歩く街、電車の中、東武デパート、端から見るとちょっと異様な光景だがこの“流行”いつまで続くか。夏になれば暑いし、飽きて装着率は相当少なくなると思うが・・・?

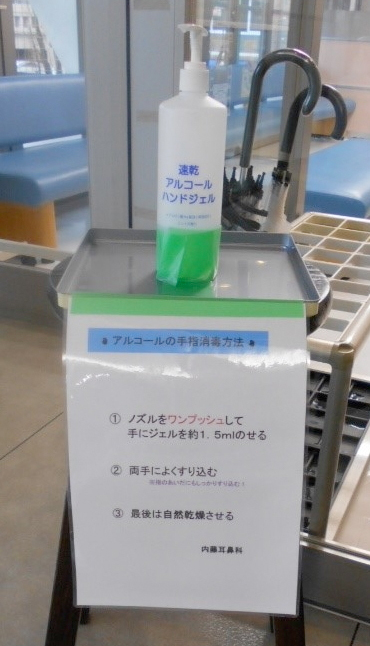

医院の入り口にアルコールハンドジェルを置いた。日頃使用しているウエルパスを置こうとしたが在庫が1本だけ!スタッフが慌てて注文したが欠品中。1週間経ってもない。ようやく市販品を見つけてとりあえず置いてみた。割と好評だ。

医師会からマスクの在庫状況についてのファックスが回ってきた。数えてみたら600枚くらいあったので、「4月下旬まである」という項目に○を付けて返送したが、その後でしまったと思った。「そろそろ底を着く」に○を付ければ、特別に支給されたかも知れないなと後悔した。

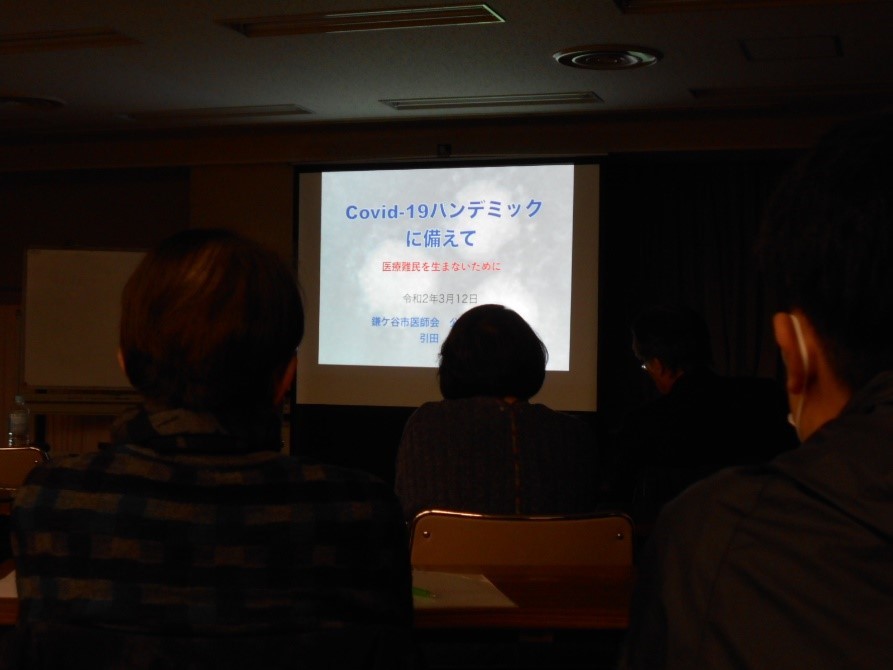

12日・木曜日の夜、医師会で新型コロナウイルスに対する講演会があった。さすがに眼科や皮膚科の先生は見かけなかったが、30名余りが集まった。入り口では早速、事務局の川崎さんからアルコールを吹き付けられた。医師会の会合はしばしばあるが、こんなことは初めてだ。千葉県医師会と鎌ケ谷市医師会の公衆衛生担当理事がそれぞれ講演をした。内科や小児科の先生は切実で色々質問が出て、予定終了時刻を30分オーバーした。私も、致死率3%という統計の母集団は何か、重症者が主体ではないのかと質問したかったが遠慮しておいた。

12日・木曜日の夜、医師会で新型コロナウイルスに対する講演会があった。さすがに眼科や皮膚科の先生は見かけなかったが、30名余りが集まった。入り口では早速、事務局の川崎さんからアルコールを吹き付けられた。医師会の会合はしばしばあるが、こんなことは初めてだ。千葉県医師会と鎌ケ谷市医師会の公衆衛生担当理事がそれぞれ講演をした。内科や小児科の先生は切実で色々質問が出て、予定終了時刻を30分オーバーした。私も、致死率3%という統計の母集団は何か、重症者が主体ではないのかと質問したかったが遠慮しておいた。

16日、医師会から28日の医師会総会を中止にし、同封の議案の賛否を返信するように、という手紙が届いた。総会など毎年参加者は、現執行部、元執行部経験者、新入会員くらいで20名も集まらない。その後の宴会は自粛するとしても、総会くらい普通にやればいいのに何に対して気を遣っているのか?「総会とはそんなものかい。そうかい、そうかい。」と皮肉を書いて返信した。

2020年2月25日(火) コロナカフンマスクスマホ 意味通じるか?

電車に乗って周囲を見渡すと、7~8割の乗客がマスクをしている。目の前の座席に座った人全員がマスクをしていたこともあった。マスクをしていなかった人は、マスクが手に入らなかった残念な人だったのかもしれない。マスクをしてスマホをいじるのが車内の定番となってきた感がある。かくいう私もマスクをしている。その理由は保温加湿、それと花粉症対策だ。スマホは殆どいじれない私なので、時代遅れの人間になって生きている。

テレビでは外出時はマスクを、帰ってきたらうがいと手洗いを、と盛んに呼びかけている。間違いではないが、そんなことでウイルスを排除することなど、とても無理な話だ。花粉の1/100、PM2.5より小さいウイルスは、どこかに寄生していかなければ生きられない生物?だ。簡単にマスクの目から飛び出して、浮遊しながら生体に取っ付くのであろう。その昔、勤務医時代、手術前の手洗いはそれなりに丁寧にしっかり洗うように指導されていた。消毒薬入りの石けんでプラスチック製のたわしを使って、ゴシゴシ洗った。指間や爪の間は特に入念に。そして精製水で洗浄後、肘まで超音波洗浄機に付けてチリチリやったものだ。はたして少なくとも1分、石けんを手にして揉み続ける家庭はどれくらいあるだろうか。

来月初めに予定されていた医師会旅行が中止になった。例年秋に行われるはずの旅行が台風接近のため中止となり、その代わりの旅行が、コロナウイルス接近のため中止になった。土曜午後からの伊香保温泉バス旅行がそんなに危険なものか?バスが危ない?旅館が危ない?温泉が危ない?2週間豪華客船に閉じ込められるわけでもなく、なんか変だなと、ノー天気な私はそう思うのである。

2月15・16日と横浜で気管食道科専門医大会が開催された。気管食道科、聞き慣れない科で特に開業医にはいらないような標榜科だ。載せるとなると、「内藤耳鼻咽喉科気管食道科」こんなになってしまう。やはりポイント制で、決められた以上のポイントを稼がないと専門医が更新されなくなってしまう。特に役には立っていないが…。

2月15・16日と横浜で気管食道科専門医大会が開催された。気管食道科、聞き慣れない科で特に開業医にはいらないような標榜科だ。載せるとなると、「内藤耳鼻咽喉科気管食道科」こんなになってしまう。やはりポイント制で、決められた以上のポイントを稼がないと専門医が更新されなくなってしまう。特に役には立っていないが…。

タイムリーに花粉症の話とウイルスの講演があった。花粉症は鼻や目だけではないので“気管”食道で話してもいいわけだ。内服薬の話に加えて免疫抑制剤の注射薬が承認されたことも話題にしていた。花粉症に免疫抑制剤だなんて、私はいやだがね。

しかも1回の注射代が3割負担で7500円以上(体重・血液検査データで変わる)、データが凄いと1回の注射で5万円だ。びっくりしちゃうよ。開業医は関係ないと思っていたら、数日前に私の医院に問い合わせがあったと言うから二度ビックリ。その薬品名もゾルゲだかゾンビだったか忘れたが、気味の悪い名前であった。 それとコロナウイルスの話。演者が、なぜ武漢から広まったのか疑問だと話していた。インフルエンザウイルスはシベリアから渡ってきた鳥の糞に含まれて持ち込まれる。そしたらコロナウイルスはどこから何なのか???なるほど不思議だ。

しかも1回の注射代が3割負担で7500円以上(体重・血液検査データで変わる)、データが凄いと1回の注射で5万円だ。びっくりしちゃうよ。開業医は関係ないと思っていたら、数日前に私の医院に問い合わせがあったと言うから二度ビックリ。その薬品名もゾルゲだかゾンビだったか忘れたが、気味の悪い名前であった。 それとコロナウイルスの話。演者が、なぜ武漢から広まったのか疑問だと話していた。インフルエンザウイルスはシベリアから渡ってきた鳥の糞に含まれて持ち込まれる。そしたらコロナウイルスはどこから何なのか???なるほど不思議だ。

今回もランチオンセミナーがあり弁当が支給された。学生時代に、牛乳を飲みながら講義を聴いていたポン友が泌尿器科の助教授に見つかり「出て行け!」と怒られたことがあったが、時代は変わった。時間節約。会費1万円なんだから、このくらいのサービスがあって当然か。

久しぶりに「ホテル・風の抄」に行ってきた。ホテルからかすかに東京スカイツリーが確認できた。100キロ位離れているはずだ。周囲を見回すと、台風から半年経つにもかかわらず、ブルーシートで覆われた家屋が目に付いた。修理に手が回らないのか、お気の毒というしか言葉が見つからなかった。

久しぶりに「ホテル・風の抄」に行ってきた。ホテルからかすかに東京スカイツリーが確認できた。100キロ位離れているはずだ。周囲を見回すと、台風から半年経つにもかかわらず、ブルーシートで覆われた家屋が目に付いた。修理に手が回らないのか、お気の毒というしか言葉が見つからなかった。

2020年1月27日(月) 日本人は初日の出と富士山が好み?!

もう早、1月が終わろうとしている。歳を取るのが早くなっているように感じること自体、老人になったと言うことだろうか?

今年の日の出は三浦海岸の“マホロバマインズ三浦“の屋上から拝んだ。

老人性早朝覚醒の私は、せっかくだから日の出をバッチリ収めようと6時半には屋上で待機していた。20分後にようやくこんな感じになった。結構冷えた。屋上に、ほかに人の姿はなく部屋に戻ってそのことを家内に伝えると、「あーた、バカね!13階に展望室があるのよ。」自分でもバカだったと情けなく思った。

老人性早朝覚醒の私は、せっかくだから日の出をバッチリ収めようと6時半には屋上で待機していた。20分後にようやくこんな感じになった。結構冷えた。屋上に、ほかに人の姿はなく部屋に戻ってそのことを家内に伝えると、「あーた、バカね!13階に展望室があるのよ。」自分でもバカだったと情けなく思った。

屋上からは、東に房総半島が、西には富士山と伊豆半島が見えた。このホテル、元々は巨大なリゾートマンションだったようだが、潰れてしまったのだろうか? そんな造りのホテルになっていて、普段なら1泊1万円以下で泊まれるらしいが、さすがにお正月だとその倍以上だ。元マンションなので部屋は2LDKとやけに広いが、玄関扉を開けると真冬の風が吹く。大浴場には浴衣で行って失敗だったので、朝風呂は部屋付きのユニットバスで済ませた。ご一行様、我々も親戚などと10人で泊まったが、グループ旅行ならまあいいかも知れない。夕食はバイキングで、家族連れ多く騒々しい大晦日となったが、さすがにマグロの刺身はまずまず旨かった。

医院は1月6日から仕事始めとなった。例年並みのインフルエンザと、今年は暖冬の影響か、ちょっと鼻が変だと感じて、スギ花粉症の患者さんが早めにやって来る傾向がやや目立つ。私の鼻はまだ大丈夫だが、混み合う2月3月はなるべく避けて、というご配慮がうれしい。今年のスギ飛散は例年の6割程度と少なめという予想だが、今から変に感じる患者さんにとっては、少ないも多いもないね。毎年のことだが、2月10日がシーズンインで、3月10日あたりがピーク。私は毎年2月10日から薬を飲むことにしている。もう20年以上。老人になると反応が下火になるという話はあるが、私の鼻はまだ若いらしい。一方、「老人性鼻漏」という病名もある。それだとちょっとまずいな。

先週の日曜日(19日)は千葉市のホテル会場で、耳鼻科の地方部会が開催された。船橋医療センターの宮田先生が、難治性の口腔咽頭潰瘍に、痛風の治療薬であるコルヒチンが効いたという口演をしていた。初耳だった。勉強嫌いの私でも、講演会や学会に参加すると耳学問でも少しは知識が増える。

先週の日曜日(19日)は千葉市のホテル会場で、耳鼻科の地方部会が開催された。船橋医療センターの宮田先生が、難治性の口腔咽頭潰瘍に、痛風の治療薬であるコルヒチンが効いたという口演をしていた。初耳だった。勉強嫌いの私でも、講演会や学会に参加すると耳学問でも少しは知識が増える。

昨日は音楽同好会の新年会が「はな善」であった。今年の音楽会は8月30日(日)、きらりホールで開催されることが決まった。抽選でその日が取れたそうだ。私としてはここに記載することさえ躊躇する事だが、出来れば市の広報に載せてもらおう、などという話が持ち上がっていた。私は反対したが、多数決。会長という名の私は、ただのお飾りである。

2019年12月25日(水) たかが綿棒、されど綿棒、耳鼻科医の独り言

12月も残すところあとわずか。例年以上に紅葉シーズンが長く続いたように感じたが、とうとう鎌ケ谷グリーンハイツ周辺のイチョウ並木も丸裸だ。

気温が下がり鎌ケ谷市内からも富士山がよく見える季節になった。東武線に乗って西側を見ていると、鎌ヶ谷駅周辺は高架になっているため、富士山とそれに絡みつくようにスカイツリーがよく見える。電車が柏方面へ走って行くとスカイツリーの位置が右から左と移動していくのが面白い。鎌中あたりで交差するのだが、慌ててポケットカメラを取り出しているともう遅い。それと、撮影時に気になることが2つ。1つは電線が邪魔。肉眼で見ているときには、自然にカットして遠景を眺めているが、写真を見ると横に何本も走っている電線が気になる。

もう1つは電車の窓が汚いこと。“アーバンパークライン”などというアカデミックな名前に改称したのだから、その辺の整備もしっかりして欲しいものだ。少なくともJRの窓の方がきれいだね。もっとも私のような古いタイプは“野田線”のまま方が好きですがね。

毎年のことだが、インフルエンザが流行ってきた。先日患者さんに「毎日何人もの患者さんに接していて何で移らないんですか?」と聞かれた。返事は「毎日浴びているから。」とした。仕事柄、毎日顔面に“しぶき”を浴びている。一応予防接種はしているがそんなことより、日々の刺激の方がよほど効果的なのだろうと、勝手に思っている。

先日医師会からパンフレットが届いた。「インフルエンザかな、と思ったら内科・小児科を受診してね!」ですと。私はムッとしたね。少なくともこれだけは言っておこう。私は上咽頭から粘液を採取する際には、鼻の穴をパカッと広げて、左右を見比べ隙間を見つけ、なるべく下鼻甲介や鼻中隔にぶつからないようにやや湾曲させた綿棒を通して採取していると。この時期になると、ニュースでしばしば現場の映像が流れる。まっすぐな綿棒を盲目的に突っ込んで粘液を採取している。あれじゃあ痛いよな。鼻血も出るさ。盲目的に採取する場合は、左の親指で鼻尖部を上にあげ、鼻孔の下側・鼻底部を這わせるように綿棒を挿入することだ。耳鼻科医にとっては何でもないことだけどもね。

先日医師会からパンフレットが届いた。「インフルエンザかな、と思ったら内科・小児科を受診してね!」ですと。私はムッとしたね。少なくともこれだけは言っておこう。私は上咽頭から粘液を採取する際には、鼻の穴をパカッと広げて、左右を見比べ隙間を見つけ、なるべく下鼻甲介や鼻中隔にぶつからないようにやや湾曲させた綿棒を通して採取していると。この時期になると、ニュースでしばしば現場の映像が流れる。まっすぐな綿棒を盲目的に突っ込んで粘液を採取している。あれじゃあ痛いよな。鼻血も出るさ。盲目的に採取する場合は、左の親指で鼻尖部を上にあげ、鼻孔の下側・鼻底部を這わせるように綿棒を挿入することだ。耳鼻科医にとっては何でもないことだけどもね。

2019年11月22日(金) みんなで食べれば怒られない!?

先週末、名古屋で専門医講習会があり、23日午前中の診療後に参加してきた。2000名余りが参加したそうで、全国四分の一の耳鼻科医が集まったことになる。

先週末、名古屋で専門医講習会があり、23日午前中の診療後に参加してきた。2000名余りが参加したそうで、全国四分の一の耳鼻科医が集まったことになる。

学会も含めこの手の会合は、もちろん新たな情報を仕入れる目的もあるが、写真のように親睦的側面も存在している。

向かって左が静岡で開業するN氏、右は室蘭で開業するK氏。かつては先輩後輩の間柄だったが、今となっては3人とも60代となり年齢差は誤差範囲で、話題は近年とみに老いてきた事と、昔話に花が咲いた。

向かって左が静岡で開業するN氏、右は室蘭で開業するK氏。かつては先輩後輩の間柄だったが、今となっては3人とも60代となり年齢差は誤差範囲で、話題は近年とみに老いてきた事と、昔話に花が咲いた。

名古屋で開催される全国学会は、だいたい名古屋国際会議場ということになっている。ここは名古屋駅から電車をさらに乗り継いでいくのがちょっと面倒で、何度か来たことはあるが、いつもその道順を忘れ右往左往する。天気はよく、やれやれ釣り日和だなと感じた。じつはこの日、船橋市医師会の釣り会があったのだ。

24日の、昼前には耳鳴の講演があり第2会場へ行ってみると、外まで並ぶ長蛇の列が出来ていて、その会場は立ち見となった。とても立ったまま1時間聞くにはなれず、第1会場へ移動して聞いたのが、副鼻腔炎の内視鏡手術の話。開業してからの私は、すっかり手術とは縁遠くなってしまったが、内視鏡とパソコンを駆使した映像の美しさには恐れ入るばかりであった。しかもスマホをスクリーンのCRコードにかざすことにより、聴衆参加型の講演となった。残念ながら私には、このような写真を撮るだけで精一杯であったが…。

24日の、昼前には耳鳴の講演があり第2会場へ行ってみると、外まで並ぶ長蛇の列が出来ていて、その会場は立ち見となった。とても立ったまま1時間聞くにはなれず、第1会場へ移動して聞いたのが、副鼻腔炎の内視鏡手術の話。開業してからの私は、すっかり手術とは縁遠くなってしまったが、内視鏡とパソコンを駆使した映像の美しさには恐れ入るばかりであった。しかもスマホをスクリーンのCRコードにかざすことにより、聴衆参加型の講演となった。残念ながら私には、このような写真を撮るだけで精一杯であったが…。

この講演の後はランチョンセミナーで、ランチの時間も惜しんで?講演が続けられた。こんな事も昔はなかった現象だ。会場前では、弁当が支給され着席後、膝の上でその弁当を食べ、ある時は講演が開始されてしまうこともあるが、そそくさと食べてその講演に聞き入るというスタイルだ。

この講演の後はランチョンセミナーで、ランチの時間も惜しんで?講演が続けられた。こんな事も昔はなかった現象だ。会場前では、弁当が支給され着席後、膝の上でその弁当を食べ、ある時は講演が開始されてしまうこともあるが、そそくさと食べてその講演に聞き入るというスタイルだ。

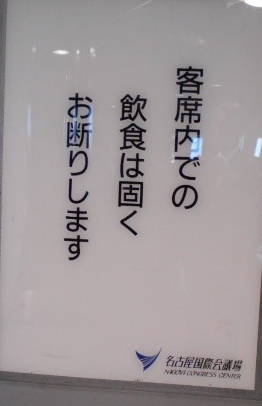

時間と昼食代がちょっと得した気分に浸れる講演だが、会場前にはデカデカとこんな看板が立っていた。あららっと、気が引けた一瞬であった。

時間と昼食代がちょっと得した気分に浸れる講演だが、会場前にはデカデカとこんな看板が立っていた。あららっと、気が引けた一瞬であった。

午後からは季節柄インフルエンザのお話。

結論は、残念ながらこれは良し、と感じる予防や治療法はまだ確立されてない。湿度80パーセントを超えると殆どインフルエンザウイルスは飛ばなくなるということだが、全然現実的ではない。近い将来、点鼻の予防薬が出来そうだ。これ、ちょっと耳鼻科的でいいかも。当院でもやるかな!

結論は、残念ながらこれは良し、と感じる予防や治療法はまだ確立されてない。湿度80パーセントを超えると殆どインフルエンザウイルスは飛ばなくなるということだが、全然現実的ではない。近い将来、点鼻の予防薬が出来そうだ。これ、ちょっと耳鼻科的でいいかも。当院でもやるかな!

帰りがけ、名古屋駅でひつまぶし弁当でも買おうかと探したが、ない。

味噌カツと手羽先、どうも今ひとつパッとしないお土産となった。

2019年10月31日(木) その昔、番町→麹町→日比谷→東大

10月4日金曜日、午前中を休診にして、四谷の都市センターホールで開催された日本鼻科学会を覗いてきた。守備範囲が限定されているように思える耳鼻咽喉科だが、その他にも耳やノドやめまい、アレルギー、感染症などいろいろな学会があり、さらにその上には日本耳鼻咽喉科学会総会というのも控えている。

10月4日金曜日、午前中を休診にして、四谷の都市センターホールで開催された日本鼻科学会を覗いてきた。守備範囲が限定されているように思える耳鼻咽喉科だが、その他にも耳やノドやめまい、アレルギー、感染症などいろいろな学会があり、さらにその上には日本耳鼻咽喉科学会総会というのも控えている。

私が初めて学会発表をしたのは1979年の秋、耳鼻科医になって半年後の仙台で行なわれたこの学会だった。演題名は「鼻閉感と鼻腔通気度との関連」。なにやら雲をつかむような演題であった。だいたい学会発表の初舞台は症例報告が多い。斯く斯く然々の珍しい症例を経験した、といって終了となるのが一般的で、その後の質疑応答で発表者がシドロモドロになると、共同演者の先輩が代わりにマイクを握り返答してくれて丸く収まる、という筋書きである。

私の場合は鼻の通り具合を数十人測定して、鼻が詰まるという自覚的な感覚とどう関連があるのか、といったような内容だったが、そんなこと新米耳鼻科医にわかるわけもなく、発表原稿は教授に見せるたびに手直しされ、しまいには自分の言葉はほとんどなくなってしまったという記憶が残っている。ただ、その発表は単なる序章に過ぎず、5年後には千人測れという、気が遠くなるような命題が与えられたのであった。まあ、今では懐かしい思い出ではあるが・・・。

それにしても昔に比べ演題数が飛躍的に多くなったようで、朝は8時から発表が始まる。昼休みにも、ランチオンセミナーと称して、軽食を膝の上に置きながら講演が進められている。ポスター演題といって壁に発表原稿を貼り付けて、それを見ながら議論するというこれも昔はなかった形式だ。耳鼻科医になって5年が経つと専門医試験が待っている。その間学会発表も規定回数をこなさなくてはいけないらしい。いろいろ大変な時代だ。

学会に出席すると、何かしら、ふ~んとか、へえ~という新発見に出くわすモノであるが、午後の診療に間に合うように、ランチオンセミナーを途中で抜け出し最寄りの永田町駅へ急ぐと、左手に千代田区立麹町中学校を見つけた。

学会に出席すると、何かしら、ふ~んとか、へえ~という新発見に出くわすモノであるが、午後の診療に間に合うように、ランチオンセミナーを途中で抜け出し最寄りの永田町駅へ急ぐと、左手に千代田区立麹町中学校を見つけた。

ああっ!これがあの麹町中学校かと、感心した。とても区立の中学校には見えなかった。 私は開業以来鎌ケ谷中学校の校医をやっている。それなりに愛着もあるが、相当年期が入った校舎である。私が校医をやっている間には改築は無理かなと思うが、ついつい見比べてしまった次第である。

2019年09月24日(火) 私のお気に入り「風の抄」、がんばれ!

館山の洲崎灯台のそばに「風の抄」という写真のごとくの、そう大きくはない旅館がある。20室はないな。特に派手な設備もないが、部屋からの眺めは結構よい。

館山の洲崎灯台のそばに「風の抄」という写真のごとくの、そう大きくはない旅館がある。20室はないな。特に派手な設備もないが、部屋からの眺めは結構よい。

館山湾・別名鏡ヶ浦から北には大房岬から鋸山。徒歩5分の灯台からは富士山や伊豆半島。南には伊豆大島がこんなに近いんだ、というくらい大きく見える。

その昔、館山道路が開通する前は市原からは一般道路をくねくねと館山まで大変だったが、高速道路が開通してからはずいぶんと快適に行けるようになった。

土曜の診療終了後、午後2時頃に医院を出ても、4時過ぎには到着する。黄色の車は我が愛車「7110」、内藤号である。

土曜の診療終了後、午後2時頃に医院を出ても、4時過ぎには到着する。黄色の車は我が愛車「7110」、内藤号である。

各部屋の名前にも趣があり、地元で使われている季節風の名前を付けている。「ならい」、「さがにし」、「鰆東風」などで、ならいは北風、さがにしは忘れたが、たぶん強い西風の事だったかな。さわらごちは読んで字のごとくだ。

風呂上がりの夕食に出される鮮魚の舟盛りが、見た目も美しく大変おいしい。目の前が漁港だし当然かもしれないが、これを食するのが主目的といっても過言ではない。

朝にはトンビの餌付けをするので、7時45分にはトンビもわかっているようで、部屋の窓近くでも旋回し放り上げる餌を待っている。

朝にはトンビの餌付けをするので、7時45分にはトンビもわかっているようで、部屋の窓近くでも旋回し放り上げる餌を待っている。

写真はこの春に撮影したものだ。ウグイスもあちこちで鳴いていたのでその声を頼りに探したが、なかなか捕まらない。ようやく撮れた写真がこれだ。

残念ながら、電線にしがみついていた一羽。声に似合わず、地味で味気ない一枚になってしまった。

今回の台風、もう少し西にずれていたら鎌ケ谷も大きな被害を被っていたように思う。

東武野田線(ニュースではアーバンパークラインとは呼ばないが、この方が通じる。)は9時になっても動かず、医院の窓から見える駅構内は人だかりができていた。

スタッフも通常時刻には集まれず、30分遅れで診療が始まったが、そのくらいの被害で済んだ。今でも南房総は被害が深刻で、この旅館もどうなったか気になっていたが、どうやら営業を再開したらしい。まずはよかった。もう少しして、ほとぼりが冷めたらまた予約を取って土曜の午後、愛車を飛ばして行くつもりだ。

スタッフも通常時刻には集まれず、30分遅れで診療が始まったが、そのくらいの被害で済んだ。今でも南房総は被害が深刻で、この旅館もどうなったか気になっていたが、どうやら営業を再開したらしい。まずはよかった。もう少しして、ほとぼりが冷めたらまた予約を取って土曜の午後、愛車を飛ばして行くつもりだ。

2019年08月14日(水) 真夏の夜の夢

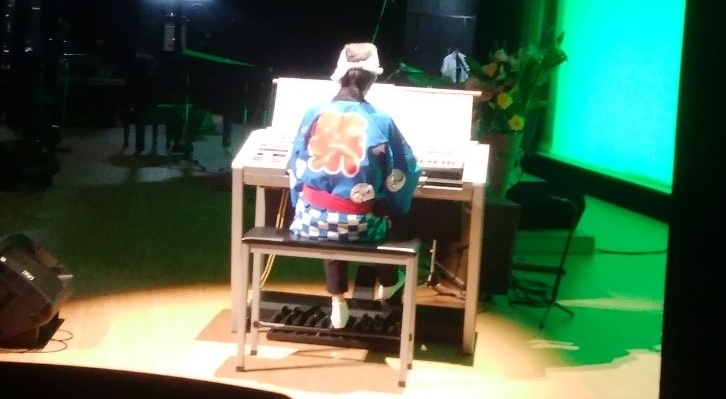

画像は良いね。絵画と違って出来不出来が分からないから。先月の音楽会、とにかく最後の5小節は間違いなく弾けたはずだが、そこにたどり着くまでがぼろぼろだった。あの精神状態でよく間違わずに、止らずに弾けたものだと自分を褒めなくてはなるまい。

画像は良いね。絵画と違って出来不出来が分からないから。先月の音楽会、とにかく最後の5小節は間違いなく弾けたはずだが、そこにたどり着くまでがぼろぼろだった。あの精神状態でよく間違わずに、止らずに弾けたものだと自分を褒めなくてはなるまい。

DVDが出来てきたが私は見ていない。見たくもない。来年は、時には聴衆に向かって笑顔を振りまきながら演奏をしたいものだ。あえて後ろ姿の画像を載せた。前から見ると、苦虫を噛みしめたような顔で演奏していた。

音楽会なんだから、もっと楽しくなければそれは音楽ではない。すでに来年への構想を練っているこの頃である。

今週の診療は今日だけで、あとは休診だ。昨日も連休で明日からも休みが続きどうなるかなと思って診療していたが、特段混むこともなく、夏休みなので午前中が少し混んで、午後は最後だけ少しバタバタして終わった。

今週の診療は今日だけで、あとは休診だ。昨日も連休で明日からも休みが続きどうなるかなと思って診療していたが、特段混むこともなく、夏休みなので午前中が少し混んで、午後は最後だけ少しバタバタして終わった。

毎年のことだが、夏は病気が治る。なぜか?!耳鼻科の病気は気道に関係していることが多く、高温多湿はむさ苦しいものの、気道の粘膜にとってはかえって都合がよいのだと思う。

毎年のことだが、夏は病気が治る。なぜか?!耳鼻科の病気は気道に関係していることが多く、高温多湿はむさ苦しいものの、気道の粘膜にとってはかえって都合がよいのだと思う。

鼻のどが調子よければ中耳炎もよくなる。逆に増えるのが、耳かゆい・外耳炎である。

夕方になって副鼻腔炎の患者さんが3人やってきたが、定時の6時半に終了し、その後、船橋の東魁楼で送別会となった。今日の主役である彼女は2年半前のスタッフ募集でやって来た。面接の時、履暦書を見てびっくり。なんと私の小学校と中学校の後輩だった。しかも、船橋の海神小学校ではなく、北海道釧路市の学校である。こんな偶然もあるのかと思いつつ、だから採用してしまった!?

工業高等専門学校卒業という畑違いの経歴であったが、さすがは私の後輩のことだけはあって覚えは早く、動き素早く、最近では10年選手のような態度で働いていたが、イギリスへ“遊”学したいとのことで退職する事になった。開業以来、スタッフ募集などと言うのは50回くらいやっているので、そんなことにももう慣れっこである。出来れば3年くらいはいてほしいものだが、思うようにしなさい、と言うことにしている。

工業高等専門学校卒業という畑違いの経歴であったが、さすがは私の後輩のことだけはあって覚えは早く、動き素早く、最近では10年選手のような態度で働いていたが、イギリスへ“遊”学したいとのことで退職する事になった。開業以来、スタッフ募集などと言うのは50回くらいやっているので、そんなことにももう慣れっこである。出来れば3年くらいはいてほしいものだが、思うようにしなさい、と言うことにしている。

北海道に戻ったら、どこか耳鼻科医院を紹介しようかと話したが、にやにや笑うだけでハッキリとした返事は聞けなかった。

まあ、好きにしなさい!

2019年07月01日(月) 落第しそうだ

早いもので、今年も半年が終わった。途中で平成から令和になったので、書類の年月日が間違ってばかりで困ったものだ。この際、やはり西暦が良いと感じる事しきりである。

早いもので、今年も半年が終わった。途中で平成から令和になったので、書類の年月日が間違ってばかりで困ったものだ。この際、やはり西暦が良いと感じる事しきりである。

毎年のことだが、6月は学校検診とその後始末で書類書きが増える。右写真の足型は何のことだか分かるだろうか?生徒をこれに沿って進める方向指示器のような指標である。

最後の横向きの所で私の“作業”、右耳⇒左耳⇒ここで生徒を正面に向けて右の鼻⇒左の鼻⇒口、が順番で行われる。1人20秒程度。午前中に400~500人の見るための工夫である。

まず生徒の右腕を掴んで呼び寄せ、終わると肩かお腹を一押しする。そうでもしないとなかなか動いてくれない。担任の先生は、しばしば生徒に向かって「うるさい。黙れ!静かに!!」と叫んでいるが、聴診ではなく視診ですむ耳鼻科検診では、そんなことよりスムーズに生徒を移動させてほしいなあと、心の中で呟いている。

終了の頃には私の左腕と目が、そして頭の中もボワンと鈍くなっている。毎年の恒例行事ではあるが・・・。「もう学校医は辞めさせてくれ。」とぼやく高齢の耳鼻科医も少なくない。

7月14日、市内のきらりホールで第13回鎌ケ谷市医師会定期音楽会が開催される。自慢じゃあないが、私は第1回から参加している。

7月14日、市内のきらりホールで第13回鎌ケ谷市医師会定期音楽会が開催される。自慢じゃあないが、私は第1回から参加している。

が、それだけやっても進歩の形跡は一向に見当たらない。

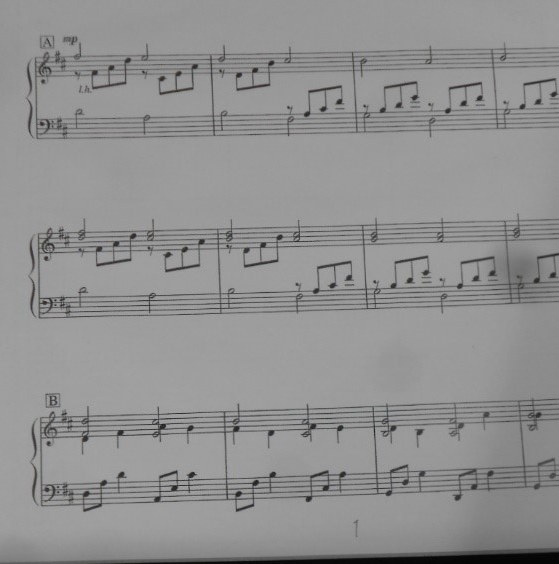

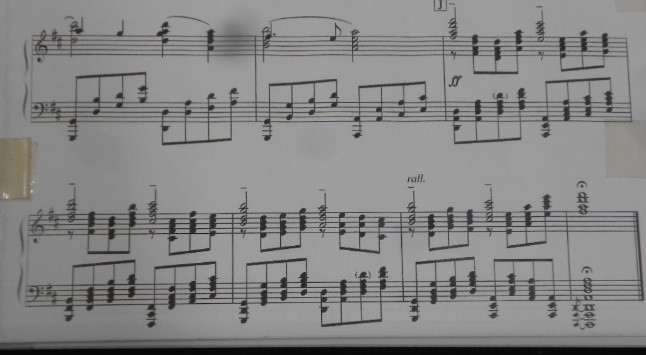

今年の演目がこのカノンという曲で、「華麗なるピアニスト~ステージを彩る豪華アレンジ~」というシリーズの曲集の中の一つだ。しばしばCMでも流れているので、メロディなら誰でも聞いたことがあるはずで、出だしは比較的簡単なのだが、編曲が変奏曲風で繰り返しなど一切なく、最後の5小節がこれだ!

先程の練習ではたまたま上手く弾けたが、周りに誰もいないからだ。1人でも聴衆がいれば実力は半減し、10人いたらもう目も当てられない。

定期音楽会といえばちょっと楽しそうな響きもあるが、私にとっては定期試験の様な気分だ。「不可」「絶望」「落第」、大学を卒業して何10年にもなるのにそんな言葉が脳裏をよぎる。

定期音楽会といえばちょっと楽しそうな響きもあるが、私にとっては定期試験の様な気分だ。「不可」「絶望」「落第」、大学を卒業して何10年にもなるのにそんな言葉が脳裏をよぎる。